Green Congo Initiative, travaille actuellement sur une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un projet de cartographie participative des zones exposées à l’érosion et aux inondations pour prévenir les problèmes liés au dérèglement climatique en RDC. L’initiative vise à mobiliser les communautés locales, les universités, les autorités et les jeunes pour coconstruire des cartes précises et accessibles permettant d’identifier les risques, de renforcer les mécanismes d’alerte et de soutenir la planification urbaine durable.

Cette phase de faisabilité explore les aspects techniques, sociaux et logistiques nécessaires à une mise en œuvre efficace et pérenne.

Toutefois, pour réaliser ce projet avec finesse, professionnalisme et impact durable, Green Congo Initiative lance un appel à partenariats pour un accompagnement financier et/ou technique.

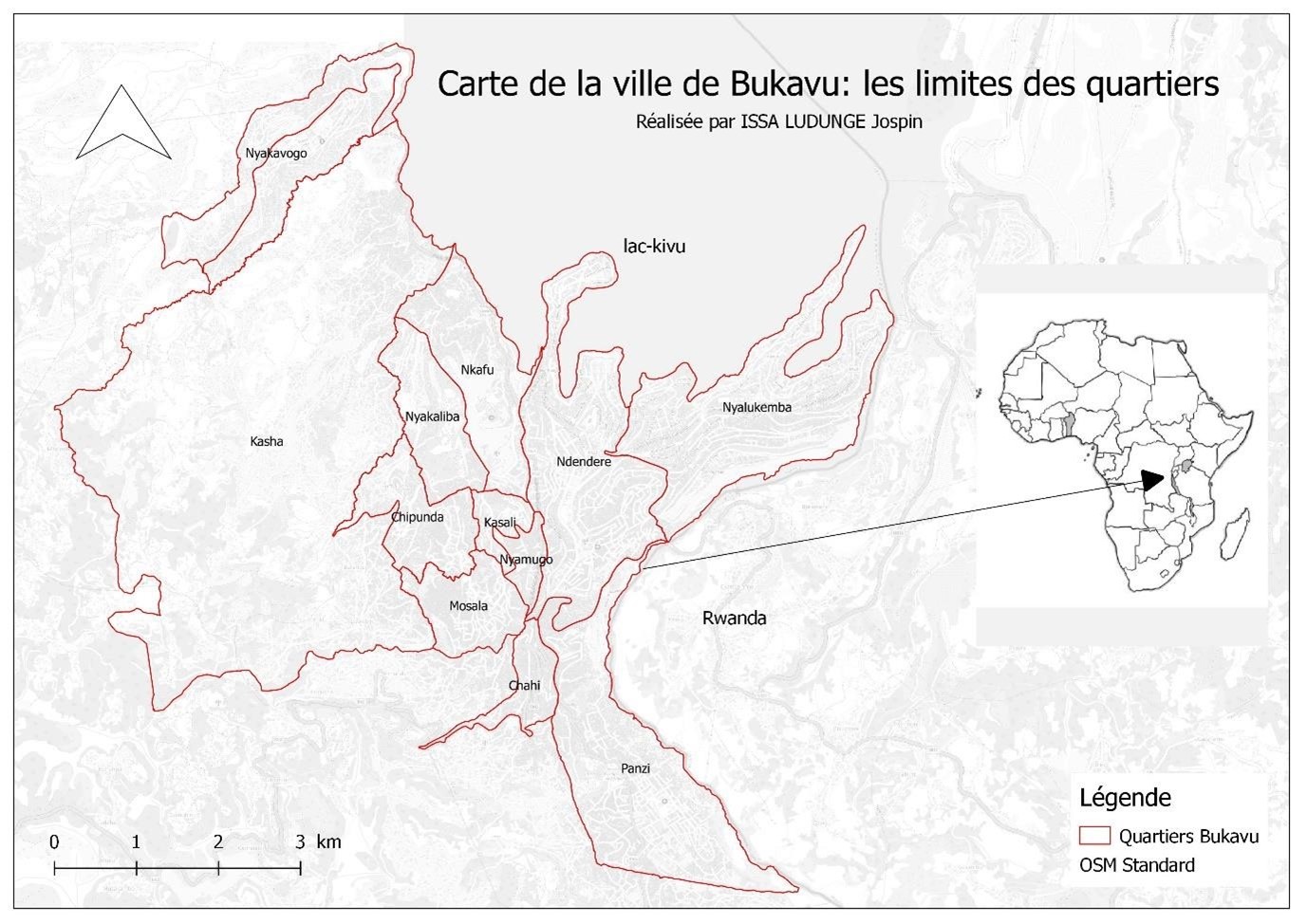

EXEMPLE D’UNE ETUDE DE CAS : VILLE DE BUKAVU

1. Introduction

La ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), connaît depuis plusieurs décennies une urbanisation rapide et largement non planifiée, accentuée par une pression démographique constante et des flux migratoires internes liés aux conflits. Cette expansion anarchique, combinée à une topographie accidentée et à un régime pluviométrique intense, place Bukavu parmi les villes les plus vulnérables aux risques environnementaux, notamment l’érosion des sols, les glissements de terrain et les inondations (Nzuzi et al., 2020).

Chaque saison des pluies est marquée par des catastrophes récurrentes : maisons emportées, routes coupées, familles déplacées, pertes en vies humaines. Des quartiers entiers, tels que Kadutu, Cimpunda, Panzi ou encore Nyalukemba, sont touchés de manière répétée par ces phénomènes, aggravés par l’absence de réseaux d’assainissement adéquats et la saturation des sols due à la déforestation et à l’imperméabilisation croissante des surfaces (Kavusa & Muderhwa, 2021 ; UN-Habitat, 2018).

Face à ces défis, les approches classiques de gestion des risques montrent leurs limites. Une réponse adaptée et durable doit passer par une meilleure connaissance des zones à risque, un dialogue renforcé entre les acteurs locaux, et une implication active des populations. C’est dans ce cadre que la cartographie participative s’impose comme un outil novateur et pertinent, permettant de croiser les savoirs locaux avec les données géospatiales pour identifier, anticiper et atténuer les impacts des catastrophes environnementales urbaines (Corbett et Keller, 2005 ; Weiner et al., 2002).

2. DIAGNOSTIC DE LA VULNERABILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA VILLE DE BUKAVU

La ville de Bukavu est confrontée à une combinaison de facteurs naturels, sociaux et techniques qui rendent sa population particulièrement vulnérable aux risques d’érosion, de glissements de terrain et d’inondation. Ces facteurs se renforcent mutuellement, créant un cycle de vulnérabilité qui s’aggrave avec le temps.

2.1. Urbanisation anarchique et pression démographique

Avec une population estimée entre 1,1 et 1,3 million d’habitants (UN-Habitat, 2018), Bukavu connaît une urbanisation galopante non encadrée. En l’absence de plan d’urbanisme fonctionnel, la ville s’étend de manière désordonnée, notamment dans des zones à forte pente et à proximité de ravins. Les populations à faibles revenus, ne pouvant accéder au foncier sécurisé, construisent souvent dans des zones à haut risque, sans permis ni expertise technique (Kavusa & Muderhwa, 2021).

Les quartiers de Kadutu, Cimpunda, Panzi, ou encore Karhale sont des exemples typiques d’implantation spontanée où les habitations, souvent faites de matériaux précaires (briques de terre, tôles), sont exposées à de fortes dégradations lors des pluies.

2.2. Topographie et régime climatique

Bukavu est construite sur un relief accidenté, constitué de collines séparées par des vallées encaissées. Cette topographie naturelle favorise l’écoulement rapide des eaux de ruissellement pendant les fortes pluies, accentuant l’érosion des sols nus. À cela s’ajoute un climat équatorial montagnard, avec des précipitations annuelles dépassant 1 500 mm, concentrées sur quelques mois, souvent sous forme d’averses violentes (Mushagalusa et al., 2019).

La forte pente, combinée à l’intensité des pluies, entraîne la formation de ravines profondes dans les quartiers urbanisés. Certaines d’entre elles atteignent plusieurs mètres de profondeur, menaçant les habitations voisines.

2.3. Déforestation et imperméabilisation des sols

La couverture végétale joue un rôle fondamental dans la stabilité des sols. Or, à Bukavu, la déforestation liée à l’expansion urbaine et à l’exploitation du bois de chauffe a fortement réduit la végétation naturelle. En parallèle, l’augmentation des surfaces construites imperméabilise le sol, empêchant l’infiltration des eaux et favorisant leur ruissellement en surface (Bagalwa et al., 2020).

Les zones qui étaient autrefois couvertes de forêts ou de prairies ont été remplacées par des maisons, des routes en terre battue ou des zones compactées, ce qui aggrave l’érosion et augmente le risque d’inondation en aval.

2.4. Infrastructures d’assainissement inexistantes ou dégradées

Le réseau d’assainissement de Bukavu est largement insuffisant pour une ville de cette taille. Les caniveaux, là où ils existent, sont souvent bouchés par des déchets solides ou détruits par l’érosion. La collecte et le traitement des eaux pluviales ne sont pas assurés, ce qui provoque des débordements fréquents, surtout dans les zones basses comme Nyawera, Essence ou La Botte.

De plus, l’absence d’un système organisé de gestion des déchets solides contribue à la détérioration du réseau d’écoulement : les plastiques et ordures bloquent les caniveaux, forçant les eaux à s’écouler sur la chaussée et à travers les habitations.

2.5. Faible capacité institutionnelle et absence de plans de prévention

Les autorités locales manquent de ressources humaines, techniques et financières pour anticiper et gérer les risques naturels. Il n’existe actuellement aucune carte officielle des zones à risque, ni de plan d’évacuation opérationnel en cas de catastrophe naturelle. L’absence de coordination entre les services urbains (urbanisme, environnement, santé, sécurité) empêche toute action efficace en amont.

3. LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE : VERS UNE SOLUTION ADAPTEE ET INCLUSIVE

Face à la complexité des risques environnementaux urbains à Bukavu et à la faiblesse des dispositifs institutionnels classiques, la cartographie participative apparaît comme une réponse pertinente, innovante et à faible coût. Elle permet d’impliquer les citoyens dans l’identification, la documentation et la représentation visuelle des zones vulnérables, en associant les savoirs locaux aux outils modernes de cartographie numérique.

3.1. Qu’est ce que la cartographie participative ?

La cartographie participative est une méthode de collecte et de visualisation de données spatiales où les communautés locales jouent un rôle actif dans le processus de production cartographique. Contrairement aux méthodes descendantes (top-down), cette approche repose sur l’interaction directe entre les techniciens, les chercheurs, les ONG et les habitants pour produire des cartes qui reflètent la réalité vécue sur le terrain (Corbett & Keller, 2005 ; Rambaldi et al., 2006).

Concrètement, cela signifie :

- Identifier les zones sujettes aux glissements ou inondations à travers des observations locales.

- Utiliser des smartphones, GPS ou même des cartes papier pour enregistrer les données.

- Traduire ces observations en cartes SIG consultables par tous, notamment les autorités locales.

3.2. Pourquoi cette approche est adaptée à Bukavu ?

a. Accessibilité des outils

Aujourd’hui, grâce à la diffusion des smartphones et des applications open source. Cela permet une mobilisation citoyenne à grande échelle, y compris dans les quartiers populaires de Bukavu.

b. Valorisation du savoir local

Les habitants de quartiers comme Kadutu ou Cimpunda connaissent intuitivement les zones les plus dangereuses, ils savent où les maisons sont régulièrement emportées, où les eaux stagnent, ou quels sentiers sont coupés après les pluies. Ce savoir est précieux mais souvent ignoré par les décideurs. La cartographie participative le rend visible et exploitable.

c. Création d’un outil d’aide à la décision

Les cartes produites permettent d’orienter les politiques d’aménagement, de planifier les évacuations, de guider les investissements (ex : dans les murs de soutènement ou les caniveaux), et d’éviter les implantations dans les zones les plus risquées.

d. Renforcement de la gouvernance locale

Ce processus renforce les capacités des acteurs locaux (chefs de quartiers, jeunes, associations) et crée une culture de prévention communautaire. Il peut aussi servir de base à des campagnes de sensibilisation ou d’éducation environnementale.

3.3 Exemples d’expériences similaires

a. En Afrique

- À Kampala (Ouganda), un projet de cartographie communautaire des inondations urbaines a permis de mobiliser les jeunes pour documenter les points de stagnation d’eau et influencer le réaménagement de certains caniveaux (UN-Habitat, 2020).

- À Freetown (Sierra Leone), après les glissements meurtriers de 2017, des initiatives de cartographie citoyenne ont été mises en œuvre pour définir des zones interdites à la construction.

b. À Bukavu

Although poorly documented, some ad hoc initiatives do exist. For example, the Université Officielle de Bukavu (UOB) and a number of local NGOs have carried out field diagnostics to document the gullies at Panzi and the flooded areas of Nyawera, but without any coordination or public reference map.

3.4. Limites et précautions

Bien que peu documentées, certaines initiatives ponctuelles existent. Par exemple, l’Université Officielle de Bukavu (UOB) et certaines ONG locales ont mené des diagnostics de terrain pour documenter les ravines à Panzi ou les zones inondées de Nyawera, mais sans coordination ni carte publique de référence.

Par Issa Ludunge Jospin

fr

fr

English

English